TOP私たちの診療Tips

私たちの診療Tips

当科の診療からの学びをおすそ分けします。適宜更新しますので、お役に⽴てたら嬉しいです!

なお、紹介したエビデンスは⾃分の患者さんに当てはまるかは検討が必要ですのでご注意を。

診療ガイドラインの批判的吟味:AGREE2

原著論文の批判的吟味があるのと同様,診療ガイドラインにも良し悪しを確認する方法があるってご存知ですか?

今回紹介するAGREE2は診療ガイドラインが透明性を持って公正に作成されているかをチェックするフレームワークです.

- 1.EBM G_STEP3 批判的吟味 診療ガイドラインの批判的吟味 AGREE2

- 2022.05.16

アブストラクトの批判的吟味

全文が見られないからアブストラクトだけ見る,興味分野の研究をザッとスクリーニングをかけるためにアブストラクトを見る.

本文を全部吟味するのも大変だから,アブストラクトだけ見る機会も多いですよね.

実はアブストラクトにも吟味のポイントがあります.

今回はRCTのアブストラクトのポイントを紹介します.

- 1.EBM G_STEP3 批判的吟味 アブストラクトの吟味

- 2022.02.10

観察研究のシステマティックレビュー

治療の効果を見る場合にはRCTがベストだが,

・長期の効果がみたい

・稀な有害事象をみたい

・倫理的にRCTが行えない場合

・そもそもRCTがない

などの場合には,利用可能なエビデンスで臨床問題に対応するという観点で観察研究をSRすることが正当化される.

しかし観察研究の方が,RCTに比べて研究自体がしっかり行われていない(研究計画の不精密さ,アウトカム評価の不明瞭やプロトコール離脱や,倫理委員会が不要,資金不足など)ことが一般的には多く,GRADEでは観察研究から出された結果の確実性は「低い」または「非常に低い」になることが多いため,決定的な結果として捉えない方がよい.

個々の研究の質の評価にはROBINS-Iを勧めるが,ほとんどの研究ではNewCastle Otawaが用いられてしまっている.

バイアスのリスクが高いが場合には,統合しないほうがよい.統合してしまうと結論のように見えてしまい,さらなる探索研究がされづらくなる.またバイアスのリスクが高い研究に関しては統合から除外すべき.

因果関係の解釈の違いからRCTと観察研究を組み合わせて統合すべきではない.

統合の際には,多変量解析で調整済みの数字を組み込む.また統合方法はramdom effect modelを用いる

RCTのMAと観察研究のMAでは基本的には結果に大きな差はないが,差がある場合にはバイアス,PICOの違いで起こることが多い.また異質性はPICOの違いから観察研究で大きくなる傾向がある.

参考文献

Challenges in meta-analyses with observational studies. Evid Based Ment Health. 2020 ;23:83

Including non-randomized studies on intervention effects. Cochrane Training(https://training.cochrane.org/handbook/current/chapter-24)

- 1.EBM G_STEP3 批判的吟味 観察研究のシステマティックレビュー

- 2021.10.07

ROC曲線を使う

診断の研究でROC曲線ってありますよね.

抄読会で目にすることもありますが,いまいち整理できておらずどうやって活用するかがわからなかったので,まとめてみました.カットオフ値を考えるときにはバランスがよい点だけでなく,感度特化,特異度特化みたいな考え方をするとROC曲線を見方が変わってくるかもしれません.

- 1.EBM G_STEP3 批判的吟味 ROC曲線

- 2021.07.19

seeding(種まき)試験

seeding(種まき)試験ってご存知ですか?

これは承認審査中,または承認後の薬物処方を促進するために製薬企業が企画する臨床試験で,科学的な疑問に答えているように見せかけて主にマーケティング目的で行われるものです.販売促進用臨床試験とも言えます.

学術的な意味合いよりも,インフルエンサーを研究に主導者として参加させることで,その人や同僚,後輩にその検討薬剤を知ってもらい,研究に携わったことで愛着がわいたその薬剤を処方してもらおうという研究です.

今回はseeding試験の特徴や害,見分けるヒントなどをご紹介します.

- 1.EBM G_STEP3 批判的吟味 seeding試験

- 2021.07.04

ネットワーク・メタアナリシス

ARBの中でどれが一番いいんだ?などの疑問ってありますよね.

同クラス内の薬剤は直接対決した研究は少なく,結局どれがいいんだ!となることはよくあります.

その疑問に答えてくれるのが今回紹介するネットワークメタアナリシスです.

通常のメタアナリシスの直接比較に加えて,間接比較を入れることで,同クラス内の効果の順位付けをつけたります.

ただ,もちろん魔法ではないので,批判的吟味の必要があり,今回はそれを紹介します.

- 1.EBM G_STEP3 批判的吟味 ネットワークメタアナリシス

- 2021.02.19

検証バイアス

抄読会で読んだ末梢動脈疾患に対するABIの検査性能を検討した診断研究では,ABIが基準値だった場合には動脈造影が行われていませんでした.こうなるとABIで偽陰性の人がいなくなってしまうので検査性能は過大に評価されます.

こういうのを検証バイアスといいます.

検証バイアスについてまとめてみました.

- 1.EBM G_STEP3 批判的吟味 検証バイアス

- 2020.09.14

EBMerはいつ原著論文を読むのか?

- 1.EBM F_STEP2 情報検索 G_STEP3 批判的吟味 どんなときに原著論文を読むか どんなときに原著論文を読むか?

- 2020.08.21

非劣性試験

なかなかハードルが高いわりによく目にする「非劣性試験」について,概念と批判的吟味のポイントをまとめてみました.

通常のRCTとの違いは

・p値が有意水準を下回ると「劣っていない」(通常のRCTは有意水準を下回ると2つの集団に「違いがある」)

・2群の違いがあるというラインが,「このくらいの劣りな許容できるかな」というラインにズレる

だと思います.

- 1.EBM G_STEP3 批判的吟味 非劣性試験

- 2020.08.12

脱落者の扱い

「結果がわからないような脱落の人ってどうやって解析されているの?」

勉強してみるといろんな方法が編み出されているということがわかりましたので,概念だけ共有します.

今回は手書きです.

- 1.EBM G_STEP3 批判的吟味 脱落の扱い

- 2020.07.27

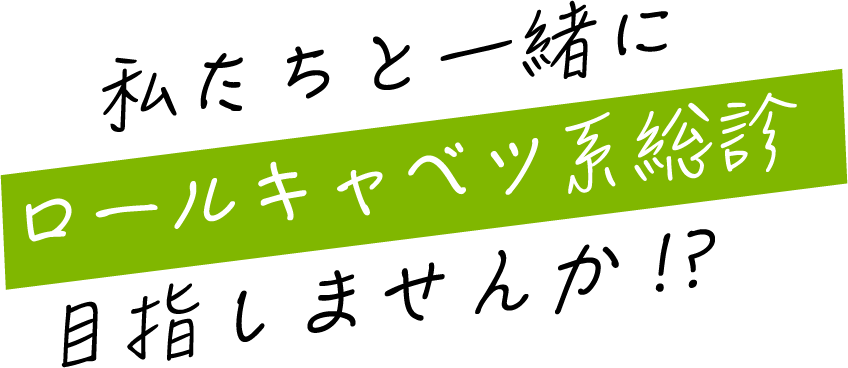

- EBMを実践したい方

- 「患者全体を診る」診療医師を目指している方

- 総合診療科が確立している体制の上で医師として活躍したい方

- 病院総合診療医を目指している方

- 家庭医として地域で活躍したい方

- 離島やへき地の診療所で活躍したい方